说到信仰,印象中,给我感触最深的莫过于普通百姓对宗教的信仰。

我的姥姥,一位虔诚的基督教徒。从我记事起,姥姥给我的印象不是在看经书就是在唱经歌。犹记得小时候,在姥姥家跟着她唱经歌的情形,满屋子人,跪着唱。后来我上学识字,姥姥就经常拿经书里不认识的字问我,一个字,一个字,只要是她不认识的。随着时间的推移,耳濡目染,经歌我也能哼上几段,经书也看了几页。而姥姥则由年轻时目不识丁的文盲成为现在已五世同堂能够畅读经书的老人。她经常教育我要行善事、做好人,才能得到神的佑护。而姥姥自己也是村里实打实的活雷锋。如今,因为我身体不好,姥姥常常为我祈祷。虽然我不信教,也不信神,但姥姥对她信仰的虔诚和对我深深的亲情之爱,却给了我很大的心理宽慰。现在我日见好转的身体状况,离不开姥姥给我的精神支持,这是一种积极的心理力量。

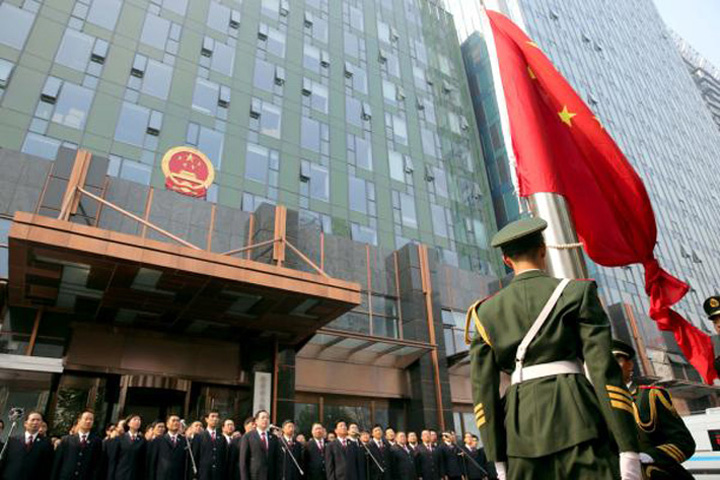

宗教需要被信仰才能证实其存在的意义,才能发挥其独有的精神力量。那么法律呢?“法律必须被信仰,否则它将形同虚设”。自十八届四中全会到今年全国“两会”,法治的熊熊烈火愈烧愈旺。仅两会政府工作报告中,“法”字就出现了68次,内容涉及关乎人民群众切身利益的方方面面。人民权益要靠法律来切实保障,而法律的权威则源自人民的内心拥护和真诚信仰。

中国是一个拥有两千多年封建社会历史的国家,长期的人治思想影响,让法治国家的建设屡屡受阻,让法律信仰的塑造缺乏根基。春节过年回家,一位乡里大爷来串门,他儿子年前被人故意开车碰撞致死,二十四、五岁的年纪还没有成家,花开还没来得及结果就被人扯下碾碎,实在令人痛心!他说,杀人偿命没什么可说的,法律还能讨价还价?如果不判被告人死刑立即执行就去北京上访。因为被告人的父亲在当地报社和宣传部担任要职,大爷担心法官不能依法秉公办理,不能判处被告人死刑立即执行。面对这样一位因为痛失爱子而被折磨的面容憔悴、满头白发的父亲,我所能做的就是告诉他,现在法治环境那么清明,司法机关一定会依法办案,要有信心,法律一定会严惩罪犯……作为一名法律人,一名检察官,我恨不能将自己所学的法学知识全部都讲给他,希望他能像一名法律人那样去认识和信任法律。可是,这终归只是我的一个内心愿望。与大爷的丧子之痛相比,我说得再多,解释得再详细都无济于事。我痛恨自己语言苍白无力的同时,还是希望他能够相信法律,静待判决的公正。

随着社会的进步,国家的发展,我们的法律也在不断与时俱进地出台和完善,法律体系日渐健全,法治条件日臻改善。而现实生活中,人们则对法律陌生、怀疑甚至排斥,遇到事情宁愿去求神拜佛,去上访闹事,也不愿拿起法律的武器去捍卫自己的权益。因此,推动依法治国,将法治根植于百姓心中,使法律成为民众的信仰,让遇事找法成为常态,一如宗教之于教徒那般神圣,成为法治中国建设方向的必然。

在人们的心中,法律到底是什么样的品行?我想每个人都有着自己的认识或感知,正如一千个读者就有一千个哈姆雷特。但像家乡那位大爷这样的普通百姓对法律的认识显然是一种误解,进而产生对法律的怀疑,又何谈信仰。作为执法者和司法者,每个人有义务和责任尽己所能做好法治宣传,深入践行“谁执法谁普法”,在办理案件时做好释法说理,让群众了解法律,遵守法律,逐渐筑牢法治信仰的根基,这也是法律人的应有之义。

培植法律信仰,最有效的途径莫过于让群众在每一个案件中都感受到公平正义,严格执法、公正司法是法治信仰最好的支撑。徒法不足以自行,法律所蕴含的公平正义,体现在每一个具体个案和每一名案件当事人身上,这需要办案人员以执着的专业精神和高尚的职业道德追求司法的公平公正,最大限度地防止冤假错案发生,最大限度地维护当事人合法权益,让经手的每个案子都能经得起历史的检验,让法律成为最好的信仰并经得起时代的检验。

今年《立法法》的修改,让我们看到政府有权不再任性。司法改革的启动,让人们进一步感受到公平正义的春风。同时我们也应看到,法治信仰的铺就之路任重而道远。在司法改革号角已然吹响的今天,在司法机关办案责任制如火如荼深入进行的时代,作为一名检察官,我更要坚定理想信念,坚守职业良知,始终保有对法律的敬畏和信仰。

不同的宗教被不同的信众群体信奉敬仰,而在全面依法治国按下“快进键”、进入“快车道”的今天和明天,法律理应被全民所信奉敬仰。诚然,塑造法治信仰不可能一蹴而就,也不是朝夕就可以实现,它需要我们每个人的努力与贡献,需要一个国家不断做到科学立法、严格执法、公正司法和全民守法。也唯有如此,才能圆好依法治国梦,绘就民族复兴的宏伟蓝图。

(编辑:王赈)