我比较喜欢史学类的东西,尤其是一个学科的发展史和学科人的代际传承史。研究生阶段有些“不务正业”,硕士毕业论文写的就是一篇民国时期的法学教育史。

民国时期在整个中国文化发展史上都有着举足轻重的地位。问题与主义之争、传统与现代之辩、各种思潮涌动,价值激荡,各式富有传奇色彩的人物你方唱罢我登台,在历史的大舞台上肆意挥洒着学术的光辉和思想的光芒。纵社会动荡、民族危亡,历史进程走走退退,然民国时期却无疑是知识分子的黄金时代,也是值得对知识人大书特书的时代。民国时期是风雨激荡的的时代,是“三千年未有之变局”的时代,套用《双城记》中的一句话“这是最好的时代,也是最坏的时代”。

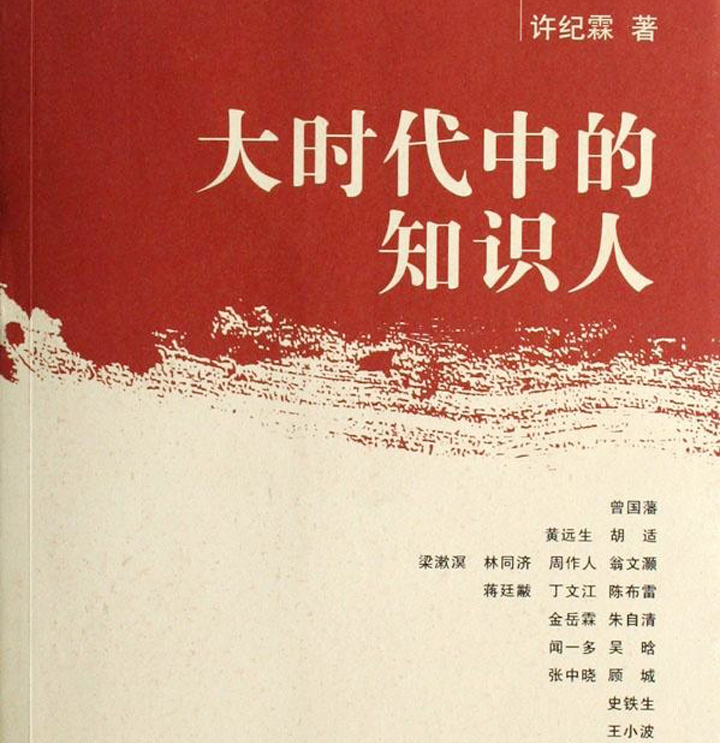

历史,总是由知识分子书写的,然而,知识分子自身的历史却常常无人书写。无独有偶,最近在读许纪霖先生的《大时代中的知识人》感受颇多,为许先生笔下的知识人唏嘘不已。所谓大时代,按照鲁迅先生的说法“不是死,就是生,这才是大时代”。据此,书中认为对知识分子而言,这样的大时代有四个:先秦、魏晋、明末清初和20世纪。谈论20世纪的知识人,那么就躲不开民国时期这个气象万千、色彩斑斓的大时代。

中国的文化是儒释道杂糅的文化,然而无论是从依附于统治阶级的士大夫阶层还是到现代拥有独立人格的知识人,中国知识人的底色还是儒家的。“格物致知诚意正心修身齐家治国平天下”的儒家理念根深蒂固,这导致了大时代背景下知识人的异常痛苦。一方面他们需要“为天地立心,为往升继绝学”,又需要“为生民立命,为万世开太平”。但是知识人的思想人格、入世出世情怀与大时代的政治环境发生激烈冲突,知识人自身也变得矛盾与彷徨。知识人的痛苦源自他们“既不能为真小人,亦不能为真君子”的煎熬,源自他们深感“似乎一身,分为二截”的忏悔,源自他们“宁知不可为而为之”的决绝。黄远生,清末最后一批进士中最年轻的一个,然绝意仕进,投身新闻事业,人称“报界奇才”。袁世凯称帝时,迫于袁府威逼催讨,写了一篇赞成帝制的似是而非的文章,便自感堕落,惶惶不可终日,深感灵魂和身躯的分离,遂用一纸《忏悔录》深深拷问自己的灵魂,在忏悔中得到精神升华。终当自叹“魂为躯使、再无可转身”时,黄远生选择了饮弹而亡,用他的死亡来证明自己作为知识人的磊落。蒋介石的“文胆”陈布雷,生平最大的理想和快乐就是成为一介报人,奈何知识人骨子里那种“士为知己者死”的士文化,让其选择了自我的毁灭和救赎。或许在陈布雷自杀之际,那个笔锋犀利、倾动南北的《商报》“畏垒”又再次浮现在人们眼前。

民国时期的知识人是复杂的。复杂者如周作人,作为“五四”时期新文化运动的战将,他呵斥礼教、嘲骂军阀,颇具放荡不羁的凛然之气,而面对血腥黑暗,面对大时代的复杂,他却变得平和淡然,开始沉湎于他的“苦茶主义”,本渴求“同二三人共饮,得半日之闲,可抵十年的尘梦”,成为现代社会的庄子,奈何上演的却是现代隐士的一幕悲剧。复杂者又如朱自清,还记得他的《荷塘月色》、《背影》、《匆匆》,文字是那么的清新淡雅,犹如清风拂面,而又处处流露着乡土的气息。是什么让这样的朱自清从象牙塔走向十字街,从埋首于故纸堆的清华教授成为宁可饿死、不领美国救济粮的“现代伯夷”。当闻一多血案以后,这位接近失语的清华教授,写下了那首燃烧着爱与恨的《悼一多》,这是朱自清搁笔二十多年后的第一首白话诗。宣示着朱自清从一位自由主义者向民粹主义者的转变。

民国时期的知识人又是矛盾的。自由主义的“精神领袖”胡适,当学成归来,踏上故土,曾许诺“二十年不谈政治,二十年不入政界”,做一个纯粹的学者,“为学术而学术”。奈何大时代的中国早已放不下一张安静的书桌,不谈政治的承诺在问题与主义之争之时便被打破,而从此一发不可收拾;不入政界的承诺也随着1947年出任驻美大使而告破。“新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表”,这幅挽联生动地勾勒了胡适先生矛盾的一生。学成于美国,开一代风气,然行为模式、情感生活却又颇具传统色彩,婚姻是封建式的包办,为子、为夫、为父处处可现中国传统文化的印记。

细读民国时期的知识人,你会发现很多富有传奇色彩的人物。其中最有趣的当属在北大教书留着辫子的辜鸿铭,人称“清末怪杰”,因

向西方宣扬中国文化,而蜚声国际,甚至在西方形成了“到中国可以不看紫禁城,不可不看辜鸿铭”的说法。14年的海外留学经历,使得他精通西方文化,掌握了英文、拉丁文、希腊文、法文、德文。就是这样一位学贯中西的国学大师,喜欢小脚女人,鼓吹帝制,见着居高位者逮谁骂谁。

生于大时代,幸也;生于大时代,不幸也。幸其“自由之思想,独立之精神”,不幸其“赤手空拳,无一物可把持”、“心为形役”的困顿。知识人或许是大时代中最美的舞者,他们思考、探索、挣扎甚至是迷路,他们积极影响着社会的变革和发展,向我们诉说着大时代中的那些往事……

古往今来,大时代,“不是生就是死”,理应怀揣远大抱负,宠辱不惊,做一个坚强者,做一个自由、高尚的舞者。

|

(编辑:王赈) |